サーキュラーエコノミーへの貢献 -実装の取り組みと効果-

- 健太郎 立花

- 2025年8月31日

- 読了時間: 4分

更新日:2025年9月2日

皆さん、こんにちは。

EUが2015年に打ち出したサーキュラーエコノミー(以下:CE)は、いまや世界の潮流です。

「修理・再利用・再生」を通じて資源を循環させるこの仕組みを、文化財の保存活用に応用する。

そこに私たちSAMURAI REBIRTHの意義があります。

現状認知と不文律の破壊

文化財を守り経済合理性を追求し、なおかつ持続可能な社会にどう貢献できるのか。

これは大名庭園・文化財の宿「柳川立花邸 御花」の運営に携わる中で、常に直面してきた問いです。

従来の文化財保存は、様々な制約の中、「触れてはいけない、入ってはいけない」という不文律の中で進められてきました。

(もちろん、全体に触れてはいけないもの、触れるべきでないものはあります)

しかし、それでは本質的な価値や学びを人々と共有しづらいことに気づかされました。

そして、私たちは「循環経済による文化財の保存・活用」という新しい挑戦に踏み出したのです。

文化財における身近な素材として畳が挙げられます。

畳は消耗品でありながら、日本文化を象徴する素材。

だからこそ、資源循環の仕組みと相性が良く、文化継承にも直結するのではないかと考えました。

これが畳REBIRTHの構想起点です。

畳REBIRTHは、廃棄されるはずだった資源を未来へとつなぐ物語です。

私たちが挑むのは、文化財の保存を「他人事」から「ジブンゴト」へ変えること。

100年後の人々が御花(文化財)を訪れたとき、そこに敷かれる畳が「今を生きる私たちの意思」であることを感じてもらえたら――それこそが、この取り組みの最大の成果だと信じています。

畳REBIRTHの仕組み

【概要】

文化財(国指定名勝)「柳川藩主立花邸 御花」において排出される古畳や落ち葉等の地域資源(文化財廃材)を堆肥化し、イ草栽培・畳製織・敷設までを地域内で完結させる、

文化財を舞台にした事例のない資源循環型モデル。

3反(約900㎡)の圃場に100リットルの文化財堆肥を撒き、新たな畳を製造し、それを「柳川藩主立花邸 御花」の大広間に格納させる取り組みとなります。

1.資源の確保

御花(文化財)や地域から集めた古畳・落ち葉・もみ殻・鶏ふん等を原料に。

2.堆肥の生成

専門家とともに仕込み・発酵を管理し、良質な完熟堆肥に。

3.イ草の栽培

パートナー農家の圃場において苗を植え付け。

4.畳への加工

来夏に刈り取ったイ草を畳表に織り上げ、職人の手で新たな畳に。

5.文化財への設置

完成した畳は御花の大広間に敷設され、循環の物語を宿す存在となります。

これは単なるリサイクルではなく“文化財を舞台とした資源循環型モデル”という世界的にもユニークな試みです。

定量的な成果

今回のプロジェクトでは、実際に以下の成果を挙げています。

ここで用いた堆肥は、古畳や落ち葉、もみ殻、鶏ふんなどをブレンドした“文化財堆肥”。

3反(約900㎡)の圃場からすると、100リットルは決して多くはありません。

しかし、これは「文化財から生まれた堆肥を循環の起点として活用した」という象徴的な意味を持ち、さらに他の資材と組み合わせることでイ草栽培に十分な実効性をもたせています。

「量の大小」以上に、文化財由来資源が農業サイクルに確かに組み込まれた証拠とも言えるのです。

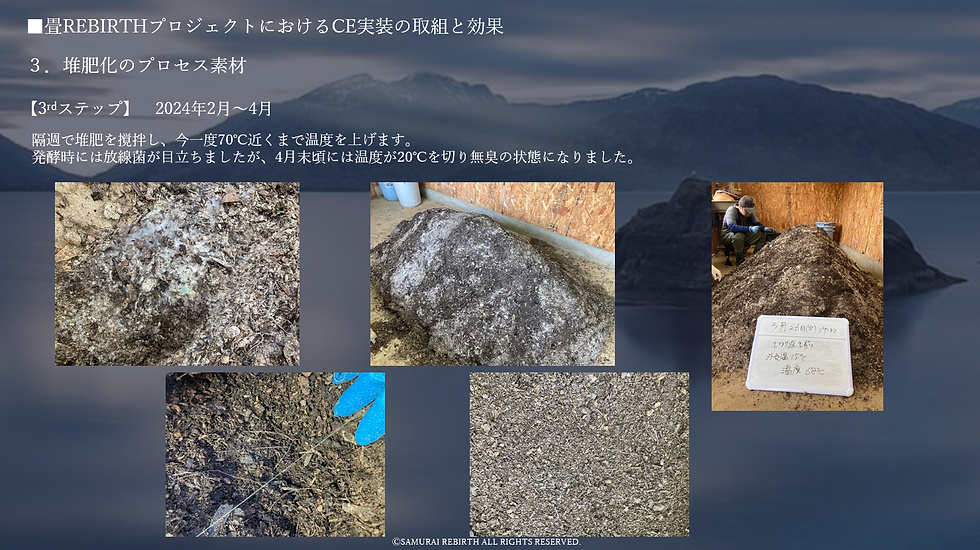

プロセス

ここで、これまでのプロセスを振り返ってみたいと思います。

その後の刈り取りについては、前回のブログを参考にしてみてください。

効果と広がり

・環境研究センターの分析で「良質な堆肥」と証明

⇒コンポストアドバイザーの鴨志田純氏を迎え、長期に渡りFellows(プロジェクトのサ

ポートメンバー)と共に活動し、アウトプットを生み出せたことによる確かな自信を得

られた。

・廃材を活かすことで廃棄物削減に寄与

⇒文化財という限定的な舞台ではあったが、文化財廃材により新たな価値を生み出すとい

う仕組み作りを構築できた。

また、環境配慮・資源循環という社会的責任によるブランディングへの一助となった。

・地域農家・職人・文化財管理者が一体となり、地域経済にも循環を生む

⇒CEの基本である地域共創における課題感、やりがいやその重要性など身をもって再認

することができた。

また、ステークホルダーおよび広く一般に、私たちの活動意義や更なる認知拡大のきっ

かけとなった。

御花の大広間に敷かれた畳は、観光客のみならず、Joshu(畳オーナー)が直接触れることで“循環の物語”を体感できる場となります。

彼らは単なる観客ではなく、文化財保存の物語に参加する当事者となるのです。

さらに、この仕組みは地域教育の教材となり、循環型社会やCEの実践を学ぶ生きた事例として次世代に引き継がれていきます。

また、海外からの来訪者にとっては、日本文化の象徴である畳を通じて、伝統と持続可能性が融合する新たな日本の姿を体験する機会となり、観光資源としての付加価値創出の一助になるものと考えています。

ソーシャルグッド

畳REBIRTHが生み出す畳は、単なる床材ではなく「文化を未来へ紡ぐ物語そのもの」。

その存在は、過去から未来へと続く文化継承の確かな証となるのです。

その証を「CE実装の取り組みと効果」として振り返ることもまた、ソーシャルグッドと言えるのではないでしょうか。

コメント